Что такое ЭШЭР (Экспериментальная Школа Эволюционного Развития)?

Это особый образовательный формат: интенсивная выездная недельная школа мышления и развития личности для подростков. Как педагогическая технология школа была разработана в конце 80-х годов в Красноярском государственном университете и стала основой летних школ НооГен. Cама методика восходит к образцу Организационно-деятельностных Игр методологов СМД подхода (системно-мыследеятельностный подход).

Какую образовательную задачу решает формат ЭШЭР?

Мы живем в условиях быстро меняющего мира, где больше не работает правило передачи знания от поколения к поколению: знание устаревает. А мыслить – т.е. искать отсутствующие пока ответы на новые вопросы – не учат, к сожалению, в современной школе. Школа в большинстве своем ориентирована на запоминание, усвоение готовых решений и сдачу ЕГЭ. Когда же к окончанию школы у детей заканчиваются готовые ответы, а навыков мышления и опыта самостоятельного мышление нет, приходится пользоваться чьими-то и жить «как все». Но это еще пол-беды. Как быть, когда ответов нет ни у кого?

Мы живем в условиях быстро меняющего мира, где больше не работает правило передачи знания от поколения к поколению: знание устаревает. А мыслить – т.е. искать отсутствующие пока ответы на новые вопросы – не учат, к сожалению, в современной школе. Школа в большинстве своем ориентирована на запоминание, усвоение готовых решений и сдачу ЕГЭ. Когда же к окончанию школы у детей заканчиваются готовые ответы, а навыков мышления и опыта самостоятельного мышление нет, приходится пользоваться чьими-то и жить «как все». Но это еще пол-беды. Как быть, когда ответов нет ни у кого?

Искусственный интеллект и планы освоения Марса, массовая миграция, ухудшение экологии, перестройка (в связи с негодностью) всех социальных систем от финансовой до образовательной – таковы реалии в которых мы и наши дети уже живут. Как решить эти задачи, наверняка не знает никто. Их нельзя зашить в рамки школьного курса по биологии или обществоведению. Нет ответа даже у Google.

Единственным адекватным решением по нашему мнению становится учиться исследовать реальный мир, а не его шаблоны и организовывать мышление и волю (свою и команды) на решение сложных задач.

Что собой представляет методика?

К списку основных процессов Школы можно отнести:

- решение парадоксальных задач;

- исследования;

- диспуты;

- психологические игры и тренинги;

- коллективно-распределенные мозговые штурмы;

- мастерские-проекты-студии.

Структура основных процессов формируется исходя из состава команды, актуальных интересов участников, родительского заказа и нашего чувствования происходящего в мире. Основной задачей здесь мы видим создание насыщенной образовательной среды: таких условий, в которых естественным образом проявляется инициативность ребенка, где участники получают возможность пробовать, осмысливать результаты своих проб, переживать и строить события, создавать, действовать.

Как это все выглядит с точки зрения участника?

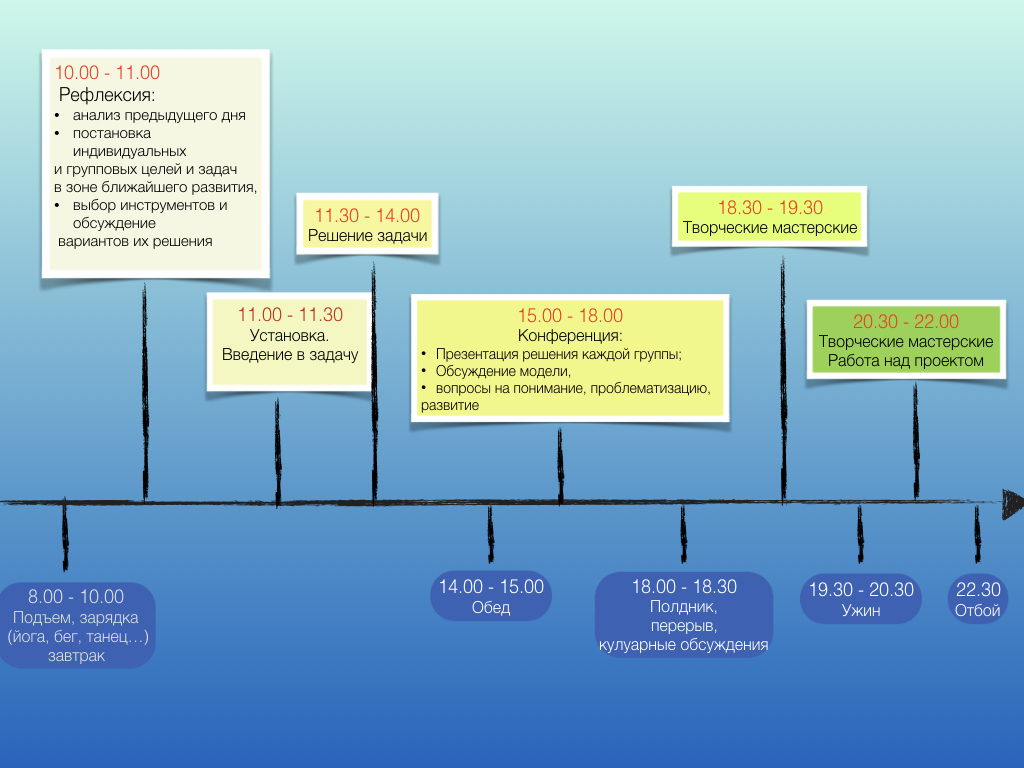

Типичный день школы можно описать так:

Первая половина дня – рефлексия прошедшего дня, решение парадоксальных задач и презентация полученной модели на конференции. Этим мы загружаем преимущественно левое полушарие мозга.

Вторая половина дня – телесные практики, игры, театральные, танцевальные и художественные мастерские, проекты (правополушарная деятельность).

Первая и вторая половины дня связаны одной темой (или задачей), решение которой достаточно сложное, его невозможно реализовать за 10 минут (иногда не удается это сделать и за трое суток), это решение требует «заходов» с разных сторон: и мышлением (аналитическая и онтологическая работа, использование системного инструментария и принципов критического подхода), и творчеством (через танец, театр, ритуал, сложную игру, общую мистерию и пр.)

Таким образом реализуется комплексный и разнообразный, но при этом целостный подход к развитию мышления и ключевых личностных структур.

Что такое парадоксальные задачи и почему именно они?

Парадоксальные задачи – это задачи, решение которых противоречит здравому смыслу (на первый взгляд). Вот например:

- Придумать мир, в котором нет отверстий?

- Придумать мир, в котором каждая мысль имеет вес.

- Разработать, записать и продемонстрировать инструкцию по взаимодействию с людьми для любой внеземной цивилизации.

Мыслительный процесс запускается именно с того момента, когда наш мозг сталкивается с противоречием. Нарушается привычный ход мыслей, впереди — стена, и ее надо то ли обойти, то ли перелезть, то ли пробить…

Никто, включая взрослых, конечно, не знает правильного ответа на эту задачу. Просто потому, что ответ еще не существует. Но в этом и вся прелесть. Среди участников возникает диалог, в котором разбираются базовые понятия, проверяются на прочность и точность имеющиеся знания, установки, сталкиваются различные мировоззрения. И на основании этого нового поля собирается общее решение задачи.

Образовательные эффекты школы.

Мы не занимаемся обучением таблице умножения, склонению неправильных глаголов или взятию интеграла и т.д. Мы работаем с зоной ближайшего развития. А она у всех разная, поэтому каждый выходит со своим собственным персональным набором результатов.

- Кто-то вырастет в плане мышления и научится, например, онтологической работе или применению системных категорий.

- А у кого-то основным вызовом будет работа в команде, где нужно уметь договариваться, принимать решения, нести ответственность и поддерживать друг друга.

- Кто-то будет работать с зоной публичных выступлений, прорабатывать навыки донесения сложных смыслов, принимать критику и учиться понимать взгляды с разных позиций.

- А другой в этом же месте будет учиться модерированию коллективного обсуждения и обеспечению продуктивной работы конференции.

- Исходя из опыта, у многих будет важной зоной развития – доверие и мудрость тела, умение слушать и распознавать собственные эмоции, а также видеть и понимать телесно-эмоциональные проявления людей вокруг.

ЭШЭРовская школа как место «встречи».

Выстраивание доверительного и продуктивного пространства взаимодействия между подростками и взрослыми – важная задача для команды взрослых, координирующих школу.

Мы учимся проявлять гибкость, выходить из привычной экспертной позиции «сверху вниз». Мы становимся рядом и также увлеченно бьемся над решением задачи, честно показывая наши эмоции и ограничения. А задачи и темы специально выбираем такие, где ощущаем искреннюю потребность вырасти самим, разобраться и понять. И поэтому голос подростка рядом такой же ценный и важный. Ведь только вместе появляется шанс прорваться в еще неведомое.

Когда же опыт такого прорыва в решении невозможно сложной задачи случается, это становится поворотным моментом для становления полноценной самостоятельно мыслящей личности. И именно это мы считаем главным, критически необходимым опытом в образовании.